Benjamin FONDANE

Figure de proue de l'avant-garde roumaine, avec Ilarie Voronca, Benjamin Fondane (Benjamin Wechsler de son vrai nom) s'installe à Paris, fin décembre 1923. Poète majeur, son œuvre est marquée par la multiplicité des formes d'expression : poésie (ses œuvres poétiques sont rassemblées sous le titre général : Le Mal des fantômes, Verdier Poche, 2006), théâtre (Le Festin de Balthazar, Philoctète), philosophie (en particulier La Conscience malheureuse, 1936; rééd. Plasma, 1979), critique de cinéma (Écrits pour le cinéma, Verdier Poche, 2007), réalisation cinématographique (Tararira, 1936), essais d'esthétique et de poétique (Faux Traité d'esthétique, 1938, rééd. Paris Méditerranée, 1998), essais sur la littérature (Baudelaire et l'expérience du gouffre, 1947; rééd. Complexe, 1994); son œuvre interroge le "mal des fantômes", c'est-à-dire la négation des individus, le mépris, la mort ou les idéologies meurtrières. Fondane est le poète d'une fraternité que le réel ne pouvait que blesser. Le 7 mars 1944, deux policiers français l'arrêtent à son domicile du 6, rue Rollin (Fondane est un Juif moldave, naturalisé français). Le poète existentiel est interné avec Line (sa sœur) au camp de Drancy, le 14 mars. Ses amis Cioran et Lupasco parviennent, en mai, mais pour lui seul, non sans mal, à obtenir une autorisation pour sa sortie du camp. Fondane refuse de quitter Drancy sans sa sœur. il écrit une lettre d'adieu à sa femme: "... Sois courageuse. Tu sais, je te l'avais dit, il est dans la figure de notre destin des choses que l'on ne peut changer. Le voyageur n'a pas fini de voyager, ai-je écrit. Eh bien, j'avais raison, je continue..." Le 30 mai 1944, le poète est embarqué avec sa sœur dans le convoi 75, qui arrive à Auschwitz-Birkenau, trois jours après. Benjamin Fondane et Line sont assassinés le 3 octobre 1944. À lire : Olivier Salazar Ferrer, Benjamin Fondane (Oxus, 2004).

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Épaules).

PRÉFACE EN PROSE

C’est à vous que je parle, hommes des antipodes,

je parle d’homme à homme,

avec le peu en moi qui demeure de l’homme,

avec le peu de voix qui me reste au gosier,

mon sang est sur les routes, puisse-t-il, puisse-t-il

ne pas crier vengeance!

L’hallali est donné, les bêtes sont traquées,

laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots

que nous eûmes en partage –

il reste peu d’intelligible!

Un jour viendra, c’est sûr, de la soif apaisée,

nous serons au-delà du souvenir, la mort

aura parachevé les travaux de la haine,

je serai un bouquet d’orties sous vos pieds,

– alors, eh bien, sachez que j’avais un visage

comme vous. Une bouche qui priait, comme vous.

Quand une poussière entrait, ou bien un songe,

dans l’œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand

une épine mauvaise égratignait ma peau,

il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre!

Certes, tout comme vous j’étais cruel, j’avais soif

de tendresse, de puissance,

d’or, de plaisir et de douleur.

Tout comme vous j’étais méchant et angoissé

solide dans la paix, ivre dans la victoire,

et titubant, hagard, à l’heure de l’échec!

Oui, j’ai été un homme comme les autres hommes,

nourri de pain, de rêve, de désespoir. Eh oui,

j’ai aimé, j’ai pleuré, j’ai haï, j’ai souffert,

j’ai acheté des fleurs et je n’ai pas toujours

payé mon terme. Le dimanche j’allais à la campagne

pêcher, sous l’œil de Dieu, des poissons irréels,

je me baignais dans la rivière

qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites

le soir. Après, après, je rentrais me coucher

fatigué, le cœur las et plein de solitude,

plein de pitié pour moi,

plein de pitié pour l’homme,

cherchant, cherchant en vain sur un ventre de femme

cette paix impossible que nous avions perdue

naguère, dans un grand verger où fleurissait

au centre, l’arbre de la vie…

J’ai lu comme vous tous les journaux tous les bouquins,

et je n’ai rien compris au monde

et je n’ai rien compris à l’homme,

bien qu’il me soit souvent arrivé d’affirmer le contraire.

Et quand la mort, la mort est venue, peut-être

ai-je prétendu savoir ce qu’elle était mais vrai,

je puis vous le dire à cette heure,

elle est entrée toute en mes yeux étonnés,

étonnés de si peu comprendre –

avez-vous mieux compris que moi?

Et pourtant, non!

je n’étais pas un homme comme vous.

Vous n’êtes pas nés sur les routes,

personne n’a jeté à l’égout vos petits

comme des chats encore sans yeux,

vous n’avez pas erré de cité en cité

traqués par les polices,

vous n’avez pas connu les désastres à l’aube,

les wagons de bestiaux

et le sanglot amer de l’humiliation,

accusés d’un délit que vous n’avez pas fait,

d’un meurtre dont il manque encore le cadavre,

changeant de nom et de visage,

pour ne pas emporter un nom qu’on a hué

un visage qui avait servi à tout le monde

de crachoir!

Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu

se trouvera devant vos yeux. Il ne demande

rien! Oubliez-le, oubliez-le ! Ce n’est

qu’un cri, qu’on ne peut pas mettre dans un poème

parfait, avais-je donc le temps de le finir?

Mais quand vous foulerez ce bouquet d’orties

qui avait été moi, dans un autre siècle,

en une histoire qui vous sera périmée,

souvenez-vous seulement que j’étais innocent

et que, tout comme vous, mortels de ce jour-là,

j’avais eu, moi aussi, un visage marqué

par la colère, par la pitié et la joie,

un visage d’homme, tout simplement !

1942

Benjamin Fondane

(Extrait de Préface en prose, in Le Mal des fantômes).

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

||

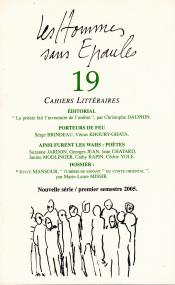

| Dossier : JOYCE MANSOUR, tubéreuse enfant du conte oriental n° 19 | ||